眾所周知,整個宇宙就是優勝劣汰,留下好的,移除不好的。

這裡一般人簡單知覺成:拳頭大顆的獲勝。要這樣想也不是不可以,只是得先破個梗,拳頭並非純粹是「強勢」「暴力」「支配」「獵取」。觀望生物界,留下來的拳頭太多樣了,因此用「拳頭」來描述太簡化與太單一,獲勝的關鍵核心就是「競爭力」。或者更直白一點,就是「基因存活率」。

而基因存活率,就是可以簡單判斷對/錯教養的條件。

教養者目前在孩子身上留下的,是具有「高存活率」的因子嗎?我做的事,是幫助基因產生「未來」條件的事嗎?

還是這是「消耗未來」,或是「終止未來」的事呢?

簡單舉例:

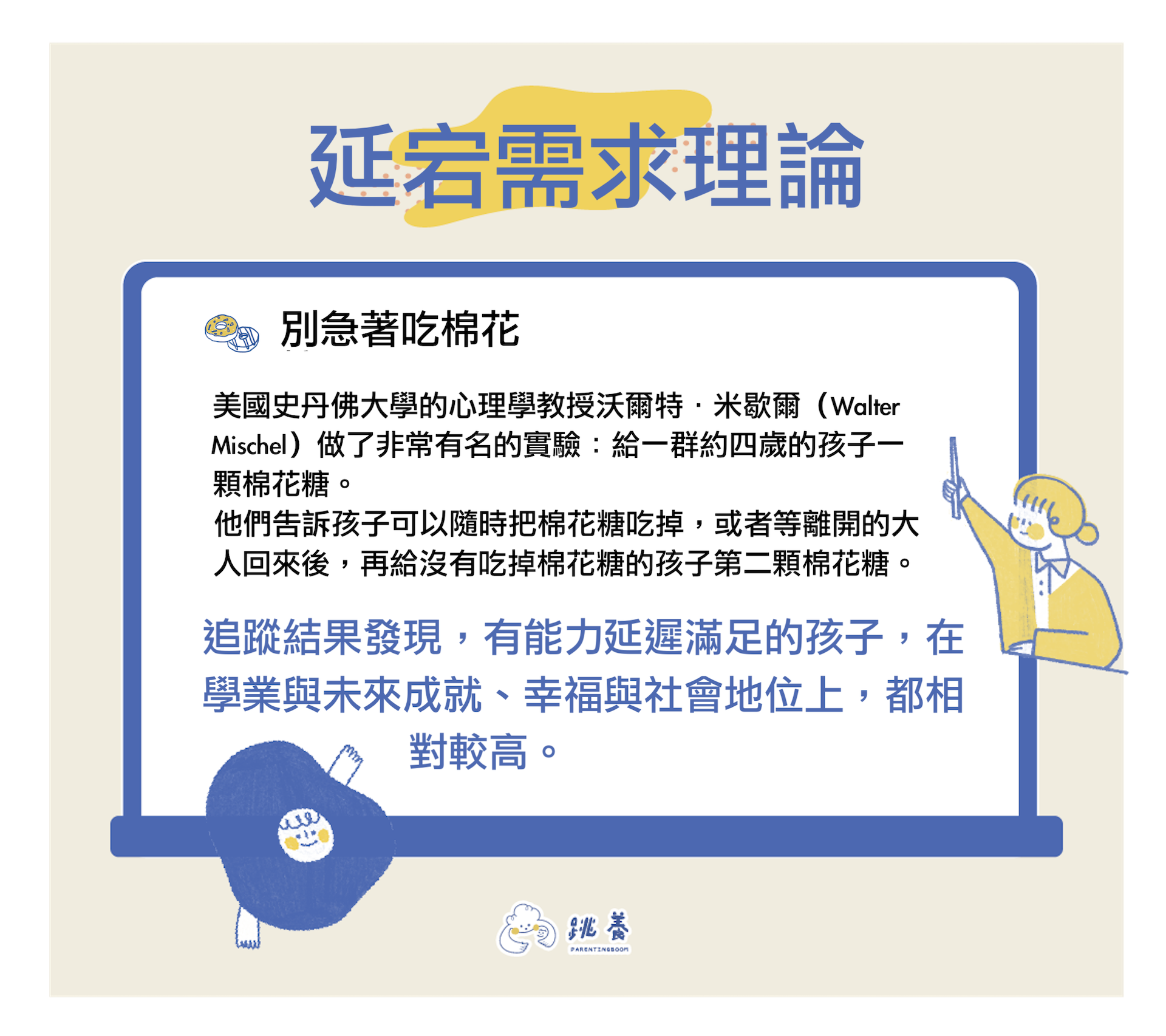

懶惰與享樂主義,是集體所知明確「低存活率」的因子。因此我們在教養中,要教孩子「選擇」「節制」「延遲享樂」「自律」「為目標投注努力」。

這裡一般人簡單知覺成:拳頭大顆的獲勝。要這樣想也不是不可以,只是得先破個梗,拳頭並非純粹是「強勢」「暴力」「支配」「獵取」。觀望生物界,留下來的拳頭太多樣了,因此用「拳頭」來描述太簡化與太單一,獲勝的關鍵核心就是「競爭力」。或者更直白一點,就是「基因存活率」。

而基因存活率,就是可以簡單判斷對/錯教養的條件。

教養者目前在孩子身上留下的,是具有「高存活率」的因子嗎?我做的事,是幫助基因產生「未來」條件的事嗎?

還是這是「消耗未來」,或是「終止未來」的事呢?

簡單舉例:

懶惰與享樂主義,是集體所知明確「低存活率」的因子。因此我們在教養中,要教孩子「選擇」「節制」「延遲享樂」「自律」「為目標投注努力」。

這就是一個簡單的,判斷對/錯教養的方案之一。

或許有人會問:斯巴達式的教育,非常拒絕享樂,強調鍛鍊與勤奮,但這好像也沒有達成「高存活率」不是嗎?我看很多在這樣教育下長大的人,好像都變得很痛苦?生命品質沒有太好捏?

這個部分,我們就可以進到下一個判斷條件,也就是「拳頭」並不是你想的那麼簡單。

或許有人會問:斯巴達式的教育,非常拒絕享樂,強調鍛鍊與勤奮,但這好像也沒有達成「高存活率」不是嗎?我看很多在這樣教育下長大的人,好像都變得很痛苦?生命品質沒有太好捏?

這個部分,我們就可以進到下一個判斷條件,也就是「拳頭」並不是你想的那麼簡單。